Postado em jun. de 2021

Sociedade | História | Cultura | Mulheres Inspiradoras

Imagens da Mulher no Ocidente Moderno: introdução

A obra de Isabelle Anchieta é uma narrativa da formação e das transformações da imagem da mulher nos últimos séculos nas sociedades ocidentais e uma crítica desse processo.

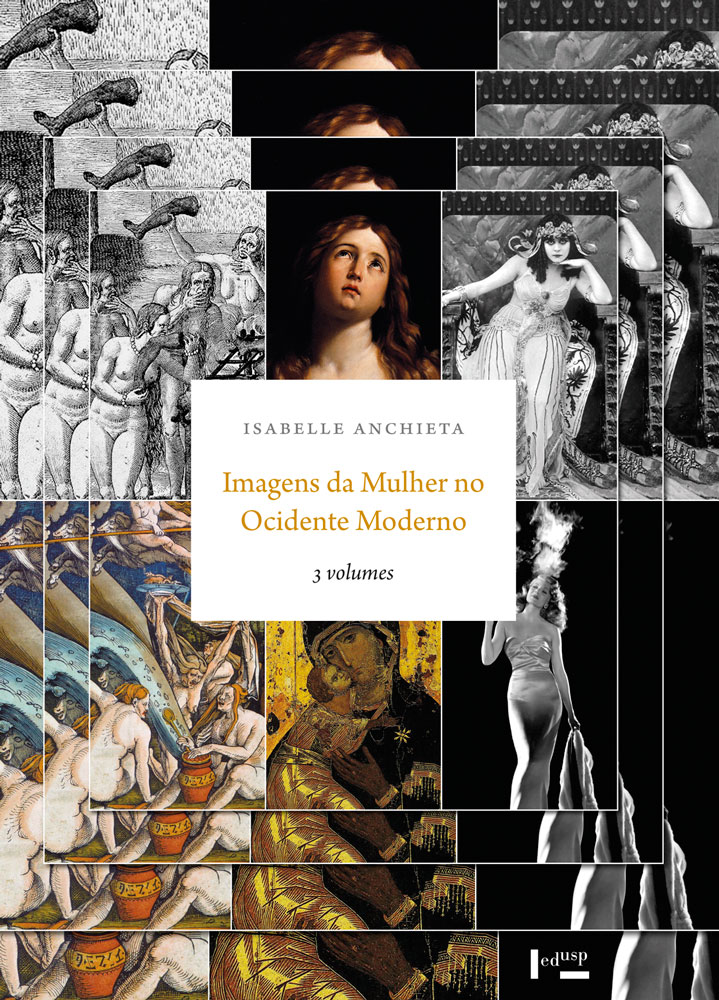

A obra da socióloga Isabelle Anchieta é uma realização notável: Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, sua triologia publicada pela Editora da Universidade de São Paulo, é um monumental trabalho de pesquisa com fontes, uma articulada narrativa da formação e das transformações da imagem da mulher nos últimos séculos nas sociedades ocidentais e, sobretudo, uma original e consistente interpretação crítica desse processo. Seus três volumes, dedicados respectivamente às feiticeiras e as índias canibais, Virgem Maria e Maria Madalena e, por fim, às "stars" de Hollywood, atestam a inventividade e o rigor da autora. O Fronteiras do Pensamento publica hoje a Introdução deste inovador livro de Isabelle Anchieta.

Introdução

Por que o olhar alheio é tão importante na formação da nossa imagem? Para dar a medida da nossa existência? Por que disputamos, a todo momento, atenção, reconhecimento? Um olhar humanizante? Seria essa dependência constitutiva e instável mais significativa que as disputas econômicas e mesmo a luta pela sobrevivência? A gradativa busca pelo entendimento dessa questão foi também meu encontro com a sociologia.

Ser visto, considerado, reconhecido é, entre as pretensões sociais, a mais rigorosa, na medida em que instaura constantes disputas por existência social. Isso porque o aumento da consideração dos outros implica a potencialização do nosso sentimento de existir e do valor que nos atribuímos como indivíduos e integrantes de grupos com os quais nos identificamos. Essa necessidade de “autoapresentação”, de “fazer-se ver” move-se, assim, na mesma direção da existência, das funções e das dependências recíprocas, e não pode, por isso, ser reduzida a um ato narcísico, entendido como amor-próprio (vaidade) ou amor por si (preservação). Trata-se, sobretudo, de uma interdependência sociológica e humana, que atrela nosso sentimento de satisfação, felicidade e valor ao outro. “Não há felicidade sem os outros”, defendia Rousseau, explicando a fragilidade desse sentimento. Nossa condição humana coincide com o olhar alheio.

Seria essa a conclusão do filósofo no texto que escreveu em 1754 em razão da disputa pelo prêmio oferecido pela Academia de Dijon, da qual saiu perdedor. Nesse texto, intitulado Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, Rousseau enfatiza a competição entre os homens por estima pública como o centro da explicação da origem da sociedade e de seus processos. Dá, assim, início à sociologia “na acepção plena do termo”.

Gradualmente, comprovei em minhas pesquisas dedicadas à história social que, a despeito da variabilidade dos processos, algo permanecia como um “fato social central”: a disputa por visibilidade e reconhecimento. O contrário, por sua vez, foi (e ainda é) o grande temor: o menosprezo, a desconsideração, o silenciamento, a vexação, a vergonha e a humilhação, instaurando uma dinâmica social instável e tensa entre indivíduos que o sociólogo Norbert Elias denominou de estabelecidos e outsiders. Em geral, trata-se da maneira como um grupo consegue afixar no outro um “valor humano inferior”, que “costuma penetrar na autoimagem desse último e, com isso, enfraquecê-lo e desarmá-lo”.

Embora os estereótipos relativos a etnia, orientação sexual e cor tenham sido fixados durante a Idade Média, chegando até o período colonial, gradualmente observamos o deslocamento da imagem hierarquizada do valor humano em prol da concepção da unidade e da igualdade. Valores com os quais a própria modernidade ocidental se confundiu, o que tem acelerado a disputa dos indivíduos e grupos por autoconfiança, autorrespeito e autoestima. Sentimentos que só podem ser gerados nas relações intersubjetivas mediadas por lutas de afeto, direitos e estima social.

Por essa razão, seria um equívoco acreditar que a disputa por visibilidade e reconhecimento tenha surgido com a chegada da internet e das redes sociais, ainda que nosso tempo nos reserve algo impactante: a ampliação e a massificação dessa disputa individualizante por reconhecimento. Há hoje uma profusão de imagens, rostos, vidas e pretensões que se amplia na mesma grandeza do alcance das formas comunicativas. Todos tentam ser vistos, ouvidos e lidos nesse novo ambiente de integração social que demanda reciprocidades, em um ciclo infindável de considerações mútuas. Um processo que tende, simultaneamente, ao individualismo e à ampliação das interações, em um momento em que a face humana assume a imagem mais expressiva do direito de individualização em esferas de reconhecimento cada vez mais alargadas, desvelando a configuração social originária que liga um a todos. Pois o rosto – na condição de elemento visual fundante da sociabilidade – é a imagem que nos singulariza e permite perceber a existência de um “eu” e de um “nós” em relação. Seriam então as faces, gradativamente individualizadas, a nova imagem da socialização e da integração humana pós-nacional no século XXI? Um novo humanismo que conecta um a todos?

Sobre essa imagem e a configuração de nosso tempo, escrevi um artigo intitulado “A Sociedade de Rostos”. O trabalho antecipa minha hipótese teórica no percurso da pesquisa: elucidar de que forma a crescente importância da imagem humana gradativamente individualizada testemunha e instaura novas formas de organização e integração social. Trata-se de um processo que aponta para uma mudança na relação de poderes, em que os indivíduos passam a questionar os estereótipos sociais, a soberania dos Estados-nação e mesmo a cultura local, em defesa de algo que os transcende e os liga: a humanidade. Uma ideia movediça que começa a ganhar materialidade por meio de organismos internacionais e da demanda crescente por direitos humanos. Esses fenômenos indicam uma nova tendência global nas relações sociais, uma nova forma de identificação e integração, cuja força motriz, curiosamente, é a aceleração da individualização da imagem humana.

A pesquisa dedica-se a remontar a gênese moderna da ampliação do reconhecimento da individualidade humana. Esse processo fundamenta e se confunde com a própria concepção da cultura ocidental moderna, razão pela qual o recorte temporal e geográfico é o Ocidente moderno. Utilizo como meio de acesso à história social a análise das imagens visuais, tidas aqui como armas simbólicas privilegiadas durante os imprevisíveis jogos por reconhecimento social. Entre as imagens humanas, elegi a imagem da mulher como estudo de caso, por ser ela uma representação emblemática do processo de individualização e humanização crescentes. Essa imagem é a primeira a entrar na modernidade, antes mesmo da imagem do homem. Foi seu lugar social ambíguo e simultaneamente “modernizante” que me impelia a compreendê-la.

Entre as muitas imagens femininas, concentrei-me naquelas que se universalizaram no Ocidente por meio de estereótipos: a bruxa, a índia tupinambá canibal, Maria, Maria Madalena e as estrelas hollywoodianas. E, entre essas, aquelas que receberam o maior número de citações e cópias, indicando seu eco social. Imagens que elucidam o processo de individualização da imagem e a transição, ao longo dos séculos XIX e XX, de estereotipias – ora estigmatizadoras ora idealizadas da mulher – para mulheres “encarnadas”, com rostos individualizados – e, agora, no século XXI, para retratos de milhares de mulheres possíveis, nas redes sociais. Elas gradualmente apropriam-se de sua autoimagem, decentralizando e desestabilizando as estereotipias, o que não significa que a autorrepresentação seja o marco de uma tomada tardia de poder, pelas mulheres, sobre as suas imagens, como pressupõem algumas pesquisas sobre a imagem da mulher.

Pois, se (algumas) artistas puderam se autorrepresentar e produzir imagens apenas a partir do século XVI, isso não significa que antes as mulheres já não tivessem o poder de negociar, usar e mesmo subverter as imagens a seu favor. Neste trabalho, demonstro que as supostas bruxas adquirem poder em suas comunidades pela composição de sua “sobre-subumanidade”, desafiando a ordem vigente ao transgredir os papéis tidos como femininos. Nas imagens, as tupinambás do século XVI não só se deleitam com seus prisioneiros, como os comem ao final, atormentando o imaginário europeu. No contexto do século XV, mesmo quando mulheres pobres perdem a virgindade antes do casamento e parecem condenadas à marginalidade pela comparação com a imagem de Maria, algumas retomam seu poder pela prostituição. As cortesãs são as primeiras mulheres não nobres a terem retratos públicos realizados por grandes pintores da época, privilégio até então de papas, nobres e grandes poetas. São também as primeiras a experimentar a ascensão social, quando nem mesmo os homens tinham mobilidade social. E se mais tarde, no final do século XVI e durante o século XVII, o objetivo era encarcerá-las no convento, utilizando a imagem da Maria Madalena possessa para atraí-las, mais uma vez as mulheres usam as indisciplinas próprias da imagem a seu favor. Seguindo a imagem de Madalena, as freiras simulam possessões demoníacas, mandando padres e desafetos para a fogueira.

No século XX, sua insubordinação se legitima e se associa às imagens das stars hollywoodianas. Elas dirigem, fumam e abordam os homens que querem. Para uma star nada é sagrado, a não ser o seu desejo individual. Um processo que continua em curso e ganha propulsão por meio da mudança do estatuto e da imagem da mulher nas sociedades modernas, e até mesmo da necessidade de sua inserção como força produtiva. Elas passam, assim, a ter o direito de eleger o projeto biográfico como valor supremo. Pois, “se é verdade que as mulheres não têm [ainda] as rédeas do poder político e econômico, não há dúvida de que ganharam o poder de governar a si próprias sem caminho social pré-ordendo. Aos antigos poderes mágicos, misteriosos, maléficos atribuídos às mulheres sucedeu o poder de se auto-inventar, de projetar e construir um futuro indeterminado”.

A presente pesquisa não adota, portanto, a premissa de que as mulheres foram a parte fraca ou oprimida dessa relação. Mais do que uma simples identificação de quem são os vilões, as vilãs e as vítimas, atentei para as contradições, o que escapa ao controle e às intenções dos atores, e as ambiguidades próprias da representação da imagem da mulher. Uma alteridade que simultaneamente provoca atração e medo, no que denominei “marginal atrativa”. Difícil dizer, ao fim, quem controla quem, mesmo porque as imagens, animadas pelas relações sociais, escapam muitas vezes das mãos de todos, adquirindo relativa autonomia. As imagens são um “fato social”, nos termos do sociólogo Émile Durkheim. Nesse sentido, seria um equívoco pensar que existe uma arte de homens ou uma arte de mulheres, e que um pode controlar o outro por meio do domínio dos meios de representação. As imagens são resultado de uma longa e complexa espiral de interações que envolvem intenções e sentimentos diversos. Não podemos esquecer que os homens não só representaram a “mulher ideal”, como também deram forma ao medo e à atração provocados pelas insubordinações sociais protagonizadas por algumas mulheres, como as supostas bruxas, as cortesãs e, mais tarde, as stars. As imagens, nesse sentido, testemunham e também produzem as contradições dessas redes entrelaçadas de contato.

Observarei nessa remontagem histórica que a imagem da mulher transita “de uma personagem a uma pessoa”, realizando, para tanto, um duplo movimento: primeiro, as mulheres lutaram para humanizar-se no fim da Idade Média, tentando desvencilhar-se do destino invariável de serem bruxas ou santas. Descê-las do pedestal e retirá-las da boca do inferno foram os primeiros passos para que, enfim, a modernidade levasse sua encarnação a cabo. Depois, elas realizam um segundo movimento: sua individualização. O desejo de ter uma face única e reconhecível, que ganha forma na imagem das stars, torna-se gradualmente o desejo de todas as mulheres, horizontalizando a disputa por visibilidade. Desde então, a mulher tem sido plural: mulheres. Existe apenas na forma particular que a encerra. Esse duplo movimento, que se entrelaça e se complementa, denominei “individumanização”.

Mas me pergunto: até que ponto presenciamos a ruptura com os estereótipos ou apenas a criação de um novo tipo de estereotipia? Tiramos ou apenas trocamos de máscara? Para pensar sobre essa questão, gosto da reflexão de Hannah Arendt, para quem só podemos escapar da aparência para a aparência.

Para testar a validade dessas indagações e saber do real alcance dessa humanização, realizei uma “sociogênese da imagem”, ou, se preferirem, uma sociologia da imagem, mais do que uma história da arte. Tento elucidar como se deu a gestação de formas estáveis amplamente reconhecíveis da mulher (ou estereótipos) e sua mudança durante a modernidade, especialmente em direção ao retrato. Tento remontar a complexa teia que une as imagens às disputas por reconhecimento social. Representações que tanto funcionam como vestígios desses embates, como são, elas próprias, armas que constroem sentimentos sociais que variam da vergonha à estima pública. Nas palavras do sociólogo Pierre Francastel – autor que se tornou uma referência teórica – as imagens são ao mesmo tempo janelas e guias. Nesse sentido, são simultaneamente modos de ação e modos de conhecimento das disputas sociais. Atuam e são testemunhas das sempre contraditórias relações humanas.

Outra razão para usar o termo sociologia da imagem e não da arte, é porque grande parte das imagens com que trabalho não foi considerada, em seu momento de produção e uso, obras de arte. Muitas serviam como alerta informativo, no caso das bruxas; imagens de culto, como acontece com Maria e entretenimento, com as Stars. Por isso, ainda que no decorrer da trilogia eu também trabalhe com obras consideradas artísticas, seria inapropriado usar o termo, já que abordo as imagens em sentidos e usos mais amplos.

Isso não significa, por outro lado, que eu tenha ignorado a forma e os efeitos estéticos das imagens. Pois sempre se corre o risco, ao pesquisar as imagens pela via da cultura, de se perder de vista as particularidades das imagens, de não vê-las, tendendo mais a usá-las como meras ilustrações dos argumentos. Ignora-se assim um universo muito próprio e interessante de análise, pois a imagem é capaz de tocar e registrar experiências sociais profundas, muitas vezes inacessíveis ao texto. Como bem percebeu Francastel, há uma singularidade da imagem, o que ele chama de “pensamento plástico”, assim como há o pensamento textual e matemático. As imagens possuem uma relativa autonomia formal e para compreendê-las é importante, portanto, reconhecer suas características sui generis e enfrentá-la para daí extrair suas tonalidades. Uma via, diga-se de passagem, imprevisível e fascinante, na medida em que nos deixa ver as sobreposições de tempos e suas contradições. Em grande medida essa é a razão para que muitos pesquisadores evitem o uso da imagem como um documento histórico, por considerá-la um objeto pouco confiável. Mas é exatamente aí que reside a sua força. Se é verdade que as imagens distorcem o real, essa distorção é, ela mesma, uma janela privilegiada para compreender as (sempre) contraditórias relações sociais.

Em síntese, é preciso equilibrar uma visão formalista ou internalista com uma visão externalista ou sociológica da obra, pois nem a forma possui autonomia absoluta em relação às interações sociais e à mentalidade de uma época, nem as interações sociais determinam completamente a leitura das formas visuais. É preciso tanto “entender como o contexto sócio-histórico reorganiza a imagem, mas também como a imagem age sobre as percepções dos homens e reconfigura suas expectativas”.

A partir dessa perspectiva, procurei responder as seguintes questões: por que, a despeito de tantas diferenças entre contextos e indivíduos, as imagens da mulher tendem a uma feição comum no Ocidente? Por que essa feição sofre alterações de tempos em tempos? Como vincular essas mudanças na imagem da mulher com as disputas sociais por reconhecimento?

Para respondê-las, foi importante seriá-las. Aproximá-las. Contrapor umas às outras. Pois se, de fato, as imagens de que trato são amplamente conhecidas, falta pensá-las em conjunto, na longa série que as relaciona e as tensiona dentro do processo social em que são formadas e que, em grande medida, conformam. Esse “corpo a corpo” entre as imagens traz surpreendentes elucidações sociológicas, na medida em que a remontagem envolve não só a relação entre elas, mas também coloca como entremeio outros fatores: os atores, grupos sociais e seus interesses, os processos históricos, as tecnologias de comunicação e as estruturas de sentimentos. Por essa razão, estes encaixes, desencaixes e mesmo contaminações e fusões são mais delicados do que um mero jogo de montar imagens em um grande quebra-cabeças. Ver e pensar as imagens como parte de um arranjo social movediço é um exercício que exige sensibilidade histórica, social e humana, pois são as interações, os sentimentos sociais e as disputas por visibilidade que de fato ligam, acionam e sustentam (ou não) as imagens, e até mesmo lhes conferem autonomia.

Em outras palavras, a imagem é desenhada no arranjo societário. Integra-o, o que significa dizer que as imagens participam, sofrem e modificam essa estrutura da qual são parte, testemunhando as mudanças dentro do próprio processo social.

Ao adotarmos a ideia de continuidade e longa duração, isso não equivale a uma remontagem contínua e teleológica. Mais do que uma linha, formam-se bordados sociais, entrelaçamentos feitos de mútuas contaminações, continuidades, assimilações, hibridações e, por que não, rupturas parciais entre essas imagens. O resultado não é uma visão evolutiva, mas processual.

Temos como pressuposto que toda imagem é uma polimagem, o que significa afirmar que dialoga com outras em ordem e grandeza indefinidas, já que qualquer imagem, por mais originalidade que se arrogue, contém sempre uma “citação” a outras imagens. Elas “falam entre si e concebem argumentos que lhe[s] são próprios”, pois estão repletas de ecos e lembranças de outras imagens, “aos quais estão vinculadas no interior de uma esfera comum”.

Uma imagem nunca é o ponto zero. É precedida por outras intenções, outros atores, outros cenários. E quanto mais se acumulam, ao longo do processo social, mais complexas e multifacetadas se tornam as possibilidades de sua conformação. Assim, se é um equívoco falar em imagens melhores ou piores da mulher com o passar do tempo, não o é, por outro lado, afirmar que há maior e menor complexidade nos arranjos que se configuram (ou não) por meio desse estoque social de imagens. Esse acúmulo, em grande medida, é responsável pela atual descentralização dos estereótipos, devido a mixagens inusitadas que apontam para uma customização crescente das identidades a partir de imagens do passado atualizadas e combinadas em um novo presente. Por isso, “quando uma nova forma aparece ela não anula a validade das antigas. Cada um de nós é múltiplo”.

Dessa forma, voltar os olhos para a história da imagem da mulher não é limitar a mirada, mas abrir horizontes de compreensão. Nas belas palavras da socióloga Maria Arminda Arruda do Nascimento, “perceber a intromissão do passado em novas propostas não será um modo de captar direções futuras? Por isso, as análises centradas nas grandes durações não se constituem sempre em estudos menos profundos ou de menor significado histórico”.

Quanto às imagens presentes neste trabalho, a quase totalidade delas foi vista e analisada pessoalmente, o que demandou diversas viagens de pesquisa à Europa em um total de oito anos de pesquisa. Apesar de conhecer as reproduções dessas imagens por meio de livros e pela internet, foi de especial valor ter contato com seu suporte original para entender seu sentido social. Visitei conventos, museus e bibliotecas na Itália, França, Espanha, Inglaterra, Suíça, Alemanha, Turquia e Estados Unidos.

Minha intenção de ver as imagens originais intrigou, inclusive, alguns bibliotecários dos locais onde se encontravam as obras raras. Isso ocorreu, por exemplo, nas bibliotecas da Alemanha e da Suíça, cujos responsáveis tentaram desestimular minha viagem sob a justificativa de que o deslocamento era desnecessário, já que as obras estavam digitalizadas em seus sites. Todavia, não abdiquei da oportunidade de conhecer o material, insistência que os sensibilizou, facilitando meu acesso a ele. Deixaram-me, inclusive, fotografar a visita. Era meu desejo ver o tamanho da imagem, onde estavam posicionadas nos livros e panfletos, sua cor, textura – fatores importantes para entender de que maneira a forma poderia condicionar sua função social. Dei-me conta de que percebi novos elementos no contato direto com as imagens.

A relação das imagens com o espaço onde foram geradas era também importante para o desenvolvimento da imaginação histórica e sociológica. Ir à cidade, perceber o entorno, foi importante para reconstituir o cenário das relações sociais e, assim, compreendê-las com mais intensidade. Elegi, entre as impressões e as informações coletadas diretamente, aquelas que fossem importantes para a compreensão da imagem.

Também explorei na narrativa as experiências no contato direto com essas imagens. Deixei-me tomar por uma “suspensão involuntária da descrença”, entregando-me aos efeitos motivados por cada imagem. Foi quando entendi a frase de Francastel que diz: “Todos nós ainda somos, por algumas características, primitivos, homens da Idade Média e da Renascença e, por outras, alguns dentre nós são homens do futuro”. Há uma rede comum que nos conecta e nos habilita a compreender as emoções sociais e humanas.

O contato com as imagens me fez, por vezes, mudar a rota de algumas análises que já haviam sido iniciadas, tendo como ponto de partida sua reprodução. Algumas foram parcial ou mesmo completamente alteradas. O mesmo se passou com pinturas nos museus e igrejas. A olho nu nos damos conta de detalhes que não podem ser percebidos nas reproduções. Elementos diminutos e significativos que, em algumas ocasiões, alteraram globalmente a interpretação sociológica do quadro. Como diria, metaforicamente, o historiador de imagens, Aby Warburg, “Deus está no particular”, nos detalhes.

Quanto ao método de pesquisa, vale enfatizar que foi forjado simultaneamente com a noção proposta de polimagem, o que implica, na prática, a análise de séries de imagens. Trata-se de um método que apreende a singularidade do fenômeno sem recair na ideia de arquétipos universais, ou em particulares de baixa validade explicativa. Pois, se as unidades não representam o universal cultural, este emerge, no entanto, nas séries que as incluem, descortinando as “conexões transculturais”. As séries retiram a imagem do seu isolamento artificial, reconstituindo movimentos e interações que são mais próximos e adequados a uma compreensão das práticas sociais. Isso porque, definitivamente, nem os objetos, nem a natureza, nem os homens existem independentemente, pois o sentido da existência de cada um é imprescindivelmente ancorado e mediado por diversas relações sobredeterminadas. Não sem razão, o estudo das sequências históricas e visuais tornou-se o método preferido de muitos pesquisadores. Observaremos também os diálogos entre imagens em diferentes meios: a pintura, a escultura, a xilogravura e, mais tarde, a fotografia e o vídeo. Seria limitador isolá-las, sob o risco de perder relações reveladoras entre imagens em meios distintos. Como bem nos alerta o antropólogo Hans Belting em A Antropologia da Imagem, “na atualidade, numerosas teorias dos meios dão às imagens um papel secundário”, relegando-as a subprodutos das reflexões, e não da questão em si. Elas não são tomadas em primeiro plano, como mediações que podem, inclusive, criar relações sociais. “Uma teoria geral da imagem está ainda pendente”.